葬儀社の寺院紹介syoukai jiinn

近年、寺院とのお付き合いのない方や、あえてお付き合いをされない方が増えてきています。

お付き合いが少なくなってきた理由は、多々あります。

1. 分家の分家などで元々お付き合いがない場合

2. 転勤などが理由でお付き合いを無くなってしまった場合

3. 寺院のやり方と合わなく断たれた場合(寺院の単立化・ビジネス化など)

4. 「親だけの付き合い」と、親任せに考え、わからなくなってしまった場合

5. 寺院との付き合いは「葬儀の時だけでいい」という考えから

など色々の事が理由としては挙げられます。

そして近年、葬儀社に寺院の紹介を依頼する方が増えています。

では、葬儀社の紹介する寺院とはどのような寺院なのか?

どういった仕組みで寺院を紹介するのか?

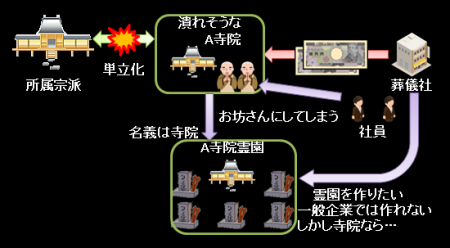

図でご説明させて頂きます。

※注意

紹介寺院の全てが…という事はありません。

ここでの紹介寺院とは葬儀社からの紹介です。

寺院間同士、本山宗務所経由の紹介とは全くの別物です。

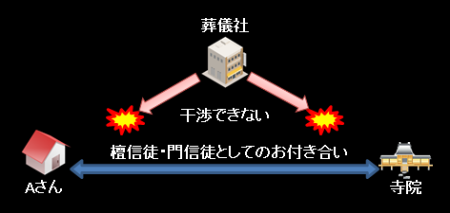

寺院とのお付き合いがある場合

このような場合、寺院とAさんの関係が第一であり、それに対して葬儀社は口出しは出来ません。

葬儀の施行方法も寺院側からの指示を仰ぎ、葬儀社はそれに従います。

寺院はその宗派の教義に沿って「これはココ!あれはソコ!これは要らない!これを用意しろ!」という様な指示になるわけですが…

最近は指示を出す寺院も減っています。

(その理由は“なぜこのような…”にて、ご説明します。)

この様に指示を出す寺院は、“その宗派の教義をしっかりと守ってきちんとした葬儀を行う”良い寺院です。

その宗派をしっかりと信仰している方には最高の寺院だと思います。

ですが、施主の人が、巷の迷信や俗習を信じ、他宗派の葬儀のイメージを持っていた場合は「変な葬儀をされた」「なんか○○さんの葬儀と違う」となります。

後者の方の場合は、その宗派に対する信仰心が無いわけですし、その方に合わせると、宗教は存続しませんし、宗教による中東地域の戦争も起こりません。

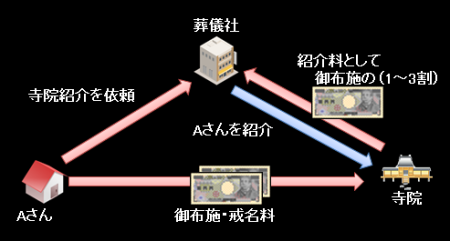

葬儀社からの紹介

こちらが葬儀社からの紹介寺院の典型的なケースで、小さな葬儀社から大手葬儀社まで、ほぼ大半の葬儀社が行っているシステムです。

“寺院紹介無料”というのはこうした仕組みがあるため、「葬儀社としては紹介すれば利益になる」という事になります。

リベート金額が1割〜3割としていますが、1割というのは小さな葬儀社と寺院が仲が良い場合などで、3割が通常の相場のようになっています。

最近では半額、7割をリベートするという寺院が東京、千葉にも入ってきたという話もあります。

私の母の従兄弟が施主の葬儀の時、寺院があるにもかかわらず、葬儀社から「当社とお付き合いのある寺院を依頼して貰えれば式場を無料にする」といったことを言われたそうです。

あくまでも推測になりますが…

都内の平均的な式場使用料を考えると25万〜30万円ですので、それだけの収入(御布施・戒名料のリベート)が確保できているわけです。

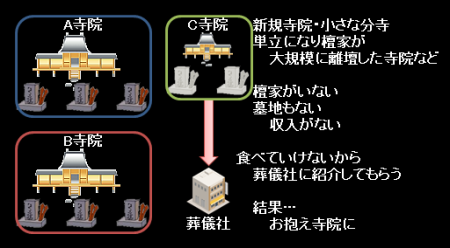

なぜ、このようなシステムが出来たのか?

A寺院・B寺院は昔からある寺院で檀信徒・門信徒がおり、寺院内に墓地もある寺院です。

C寺院は図にもあるように、新しい寺院、小さな分寺(大きな寺院などにある○○院などが独立した寺院や住職が隠居した時の寺院)などです。

檀家がいなければ当然潰れてしまいます。

そのため、葬儀の件数が多い葬儀社に「食べていくには泣き付いてでも…」となってしまうパターンがあります。

寺院ができて数年で本堂が建つような寺院は…それも考えられます。

また、A寺院・B寺院のような寺院でも住職が「お金!!」となってしまうと、当然、同じような寺院になってしまいます。

一度でもこのように葬儀社の下請けになってしまうと、檀信徒・門信徒数がある程度増えたとしても、葬儀社に頭が上がらなくなります。

葬儀社が、教義とかけ離れた事をやったとしても「誰のおかげで大きくなったんだ?」となり、葬儀社に口出しする事が出来なくなります。

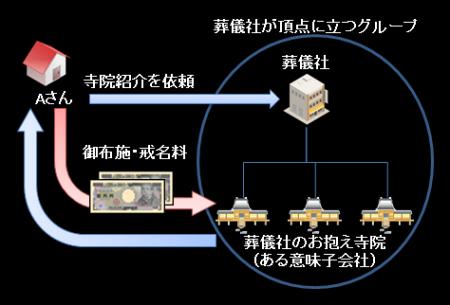

お抱え寺院の最悪なケース

まじめにやっている寺院にとって今現在一番の問題になっている寺院はこのようなケースです。

潰れそうな寺院を葬儀社が買い取り、所属宗派から単立化させます。単立化することで、僧侶資格を「やります」「はい。いいよ。サインして。」というような感覚で取れるようになってしまいます。

また、通常のお抱え寺院を、その寺院に入れてしまえば“全宗派行う事が可能になる”という安易な考え方です。

また、通常霊園を作る場合、近隣住人の承諾と市町村の認可が必要ですが、宗教法人ならそれが簡単に行えてしまいます。(○○寺会館など葬儀式場も同じ)

当然、寺院と言っても通常イメージするような寺院ではなく「御本尊すら何でもいい」と言うような寺院です。葬儀社の所有物ですので御布施・戒名料などもすべて葬儀社に入るということになります。

あくまでも推測になりますが…

戒名も恐らくはパソコンが考えた戒名、または葬儀社の社員がテキトーにつけた戒名ですので…

有難さなどは微塵もないものに思えます。