浄土真宗の葬儀joudoshinsyu sougi

当社は、“浄土真宗本願寺派の葬儀”を施行させていただきます。

浄土真宗本願寺派の“葬儀”とは

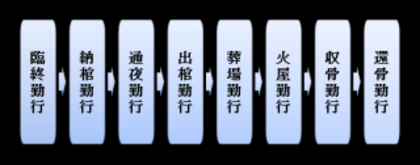

浄土真宗本願寺派における葬儀は、上記にある臨終勤行から還骨勤行までのすべてを葬送儀礼(葬儀)としています。

一部の勤行に関しては、斎場の都合により行う事が出来ません。

浄土真宗における葬儀の意義

浄土真宗の葬儀の意義は、阿弥陀仏の本願に信心をいただき、念仏申させていただく者は、阿弥陀仏に摂め取られ、現生のいのち終わるとともに、阿弥陀仏のお浄土に往生させていただきます。

故人も遺された者も、阿弥陀仏に摂め取られていることに対し、「報恩感謝」思いで、仏縁を大切に人生を歩ませていただくという法要です。

かけがえのない方を亡くした悲しみとともに、亡くなられた方がいのちをかけ、我々に仏法にあうご縁を作って下さったことへの、感謝からの勤行でもあります。

臨終勤行

臨終勤行は本来、いのち終わろうとしている本人が、阿弥陀如来への仏恩報謝の最後のお勤めの事です。現在では、この方法で行う事は難しく、行う事が出来ません。

ですので、本人に代わり、住職が親族とともにお勤めをします。

枕経と混同される事がありますが、枕経は故人の本人確認(江戸期の寺請制度)の名残です。宗派によっては追善供養の勤行として行われています。

納棺勤行

納棺勤行は御遺体を棺に納めた後に行う勤行です。

納棺する際、湯灌(※1)をし、清潔な白布で覆い、手は合掌し胸の前に組むようにします。

納棺後、棺中に尊号を収め、棺に七条袈裟を掛け、仏前(正面を避け)御安置します。

(※1)現在の湯灌とは異なり“体を拭く”ことです。

映画「おくりびと」の湯灌のイメージが一般的になっていますが、あの映画のように儀式的に行うものではありません。

湯灌を商品として売るため、映画内で“丁寧さと儀式化させる”ことにより『湯灌=高額商品』にさせています。

通夜勤行

通夜勤行は、葬場勤行までの夜毎に、近親者をはじめ有縁の人々が仏前に集い、夜を通して執り行う勤行です。

故人の生前の厚情に感謝しつつ、後に遺されたものも、阿弥陀仏に等しく摂め取られていることに対して、仏恩報謝の思いから行う勤行です。

現在では、「お通夜に焼香しに行く」と考えられている方が多くいらっしゃいます。「ただ焼香しに行く」という行為は自己満足でしかありません。

故人が自らのいのちをかけて、仏法にあう機会をお作り下さっているのです。

出棺勤行

出棺勤行は、ご遺体を納めた棺を、葬場に送り出すにあたって、執り行う勤行です。

自宅で通夜までを行い、葬場(火葬場・墓所)へ出棺される前、または、ご自宅にご遺体をご安置し、通夜・葬場勤行を行う葬場へ出棺する前に行われていました。

現在では、病院から直接、葬儀社の保管庫に御遺体を安置することが一般的になり、行われることが少なくなっています。

葬場勤行

葬場とは、葬場勤行を行うための場です。旧来は別堂を設けて葬場として行われていました。

現在のイメージに当てはめると、自宅で通夜を行い、火葬場(斎場)に出棺し、火葬場(斎場)で葬場勤行をお勤めします。

現在では、葬場勤行を葬式としています。

火屋勤行

火屋勤行とは、火葬場で御遺体を火葬する前に行うお勤めです。

収骨勤行

収骨勤行とは、収骨(拾骨)した遺骨を骨壺に納め、御本尊の前に安置し行うお勤めです。

現在では、火葬場収骨室の形状、火葬場の都合により、行う事が難しくなっています。

還骨勤行

還骨とは、火葬場から遺骨を持ち還ることです。

持ち帰った遺骨を御本尊の前に安置しお勤めします。

以降法要 初七日〜四十九日(中陰)

命日から数えで7日ずつ7回の法要です。

中陰と呼ばれていますが、一般的に中陰とは「死と(次の)生の間」と考えられ、「追善の法要を勤める事により功徳を積み、いいところに生まれる」とされています。

浄土真宗では、『浄土真宗の葬儀の意義』にもあるように、阿弥陀仏の本願に信心をいただき、念仏申させていただく者は、阿弥陀仏に摂め取られ、現生のいのち終わるとともに、阿弥陀仏のお浄土に往生させていただきます。

故人も遺された者も、阿弥陀仏に摂め取られていることに対し、「報恩感謝」思いで、仏縁を大切に人生を歩ませていただくという法要です。

「四十九日が三月にまたがると良くない」

三月→(浄土に)未着き→(死者の霊魂が)身憑き

「四十九日までに埋葬しなければ良くない」

などの俗信・迷信がありますが、トンチや言葉遊びであり、全く関係がありません。

月忌命日(祥月命日)

“忌”の字から一般的に「死の穢れを忌み嫌う」と考えられてしまいがちです。ですが、仏教では死は穢れではありません。

死を汚れとする思想は、神道と陰陽道の思想です。

“忌”という字は「己+心」で出来ています。「かけがえのない方を亡くした月命日を機会に心を省みる」と考える方が自然な気もします。

また、『初七日〜四十九日』にもあるように、追善供養ではなく、仏法にふれるご縁です。

百か日法要

命日から数えで100日目の法要です。同じく追善供養の意味ではなく、仏法にふれるご縁の法要です。