祭祀相続Inheritance

“祭祀相続”という言葉は、あまり耳にすることは少ない少ないと思います。

浄土真宗系・日蓮宗系の方は700年以上、その他の宗派は350年にわたり代々受け継がれてきたことです。(改宗・転派を除く)

“祭祀相続”とは相続の1つで民法897条で定められています。

代々寺院とお付き合いがる方は祭祀相続をしていますし、家に仏壇がある(購入した本人以外)方も祭祀相続をしています。お墓も祭祀相続の1つです。

※注意

祭祀相続は民法897条で定められています。

祭祀相続は地域の風習・慣習によって微妙に変わります。

詳しくは、弁護士、行政書士の方にお問い合わせください。

祭祀相続とは?

祭祀相続とは、簡単に言いますと「一族、親、の宗教を継ぐ」という事です。

墓地を家屋と考えると、その土地の筆頭者です。

寺院側の判断では、葬儀をする際の施主が次の筆頭者になります。

墓地、仏壇、寺院とのお付き合いは祭祀相続の財産とみなされます。

しかし正負どちらの財産にもなります。

継ぎたい人からした場合は正の財産ですし、継ぎたくない人からしたら負の財産となります。

日本では、一般的なイメージとして、端的に言えば寺請制度・檀家制度の名残から、「祭祀相続を拒むことは、一族から離縁するに等しい事」と、みなされる傾向があります。

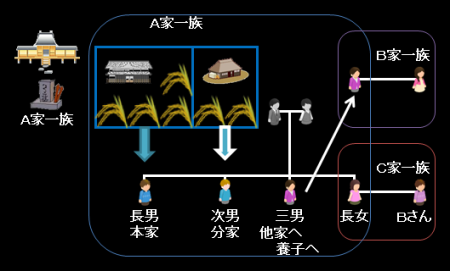

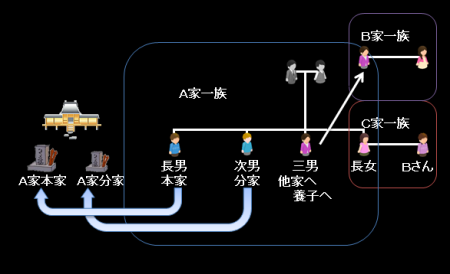

家督制度・長子制度と祭祀相続

武家の家系をイメージするとわかりやすいかもしれません。

また武家の他にも豪農、地域に多い一族、地の人と呼ばれる一門…などが、これに該当します。

長子制度と家督制度の残る家ではこのように長男が家督を継ぎます。次男や三男は外へ出る、又は、長男から土地を譲り受け、分家を作ります。または男のいない家に養子として一門を大きくします。

この図の場合、三男と長女は他家(B家とC家)の人間になります(※1)。

本家となった長男、分家となった次男の双方共に、A家を名乗ります。

そして、上の図のように、本家を継いだ長男は本家のお墓を。次男は新しく分家の…

となっていきます。

※1

婿入り先、嫁ぎ先などに家紋や苗字、屋号のどれか一つでも持って行く場合、“他家の一門”としてではなく、A家の分家と同じ扱いになり、A家と同じ寺院に入る場合もあります。

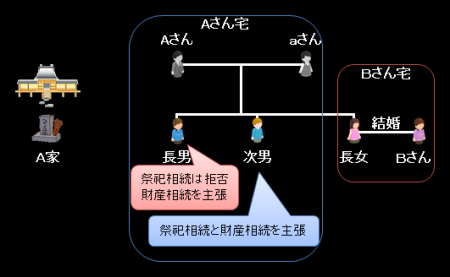

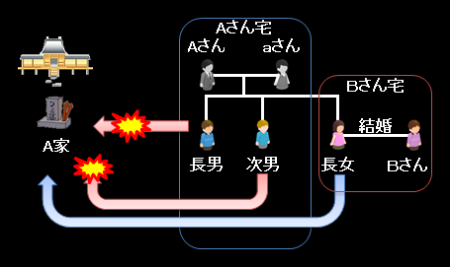

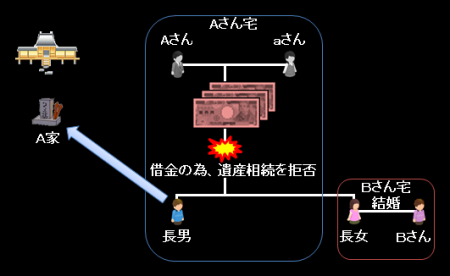

遺産相続と祭祀相続

近年増えているのは、このようなケースです。

上記の図のように…

長男は「祭祀相続を拒否、財産相続を主張」

次男は「祭祀相続と財産相続も主張」

ある程度、ご年配の方や、倫理観をお持ちの方は「なに都合のいい事言ってんだ?」と長男の主張は認められず、財産の相続も次男が優先になるはずです。

「なに都合の…」と思う方は恐らく、「先祖代々の…」「昔から…」とお考えのはずです。また倫理的にお考えの方も似たようなお考えをお持ちのはずです。

これが祭祀相続の基準となります。

祭祀相続が拗れた場合、家庭裁判所で取り決めをします。財産の相続の拗れに関しても通常は、家庭裁判所が行います。

財産に関する遺言が無ければ、図は三人兄弟ですので財産は1/3ずつ分配というのが初期の目安にはなりますが、祭祀の相続によって財産の比率が変わるのは当然のことです。

このため古いドラマや小説などで「遺産相続問題で“遺骨の奪い合い”から殺人事件へ…」となるのです。

ですが…

「祭祀の相続をすれば、遺産(正の財産)を多く取得できる」と言えば違いますし…

「祭祀の相続をしなくても、遺産(正の財産)は均等になる」といっても違います。

なんとも微妙なものです。

※注意

長男に正当な理由(国外赴任・障害があるなど)があり相続が出来ないため放棄した場合は別ですが、長男がA家の墓に入ることを寺院に拒否される事があります。また、寺院が拒否しなくとも、次男が拒否することも可能です。

次男が遺産相続を目当てで祭祀相続を主張し、祭祀を行わなかった場合、訴訟の原因になります。

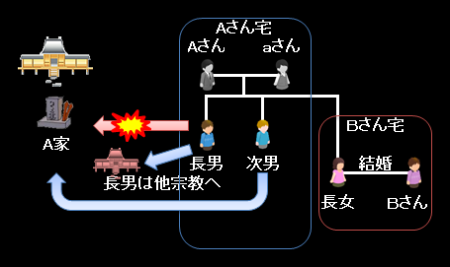

信教の自由と祭祀相続

長男はA家と同宗派の別の寺院、別の宗派や宗教団体などに所属していた場合です。

「どうしてもA家の寺院住職と馬が合わない」「信仰したいものが違う」などとなった場合は、“信仰の自由”で長男の信仰は認められます。

「長男が継がないので…」と代わりに次男が継いだ場合も上記の『祭祀相続と遺産相続』のように比率は変わります。長男の“信仰の自由”は認められますが、祭祀相続を放棄していることに変わりはありません。

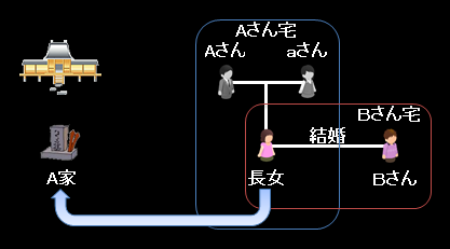

男系が拒否・男系が居ない

この場合、Bさんと結婚した長女が相続することも可能です。

また、Bさんがその同じ宗派の場合や、Bさんが他宗派でもその宗派に転派するとなると、Bさんが祭祀相続をすることも可能です。

しかし、Bさんが他宗のまま…となると、A家の墓地は後々に無縁になることになります。(B家の子息が継ぐ場合は別)

その場合、墓地を更地にして寺院に返却する工事費用を相続時に寺院に支払う必要がある場合があります。

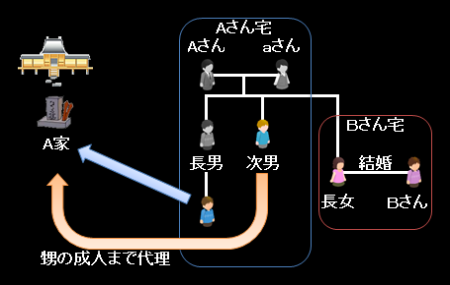

後見人としての相続

先にAさんaさん夫妻が亡くなっていて、次いで長男夫妻も…といった場合です。

この場合、当然長男の子息が祭祀相続の筆頭扱いになります。ですが、未成年のため“信教の自由”が認められていません。

「成人したら継ぐんだ」という意思を寺院側に伝えれば、お寺側も恐らく了承します。

ですが、保証人や後見人が必要になる場合もあります。

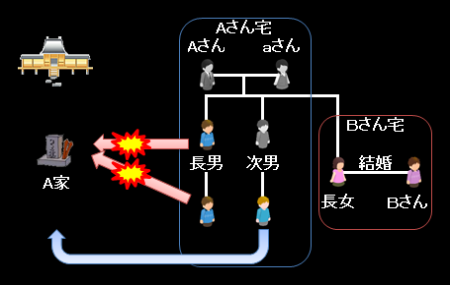

長子系の家系が祭祀相続をせず、次男系が相続する場合

長男系が祭祀相続を拒否し、「次男が亡くなっている」または、「次男も祭祀相続を拒否」したという少し特殊な場合ですが…

次男の子息が「相続する」となった場合は認められます。

墓地は最後の筆頭者から六親等まで相続する権利があります。

あくまでも権利ですので…

● 護寺(檀信徒・門信徒)会費の未納

● 墓地使用料の未納

● 法要をしていない 塔婆などを立てていない

などの事を怠っていれば権利を主張しても認められません。

遺産が負の財産の場合

Aさん夫妻が多額の借金を背負っていた場合です。

正の財産であろうが負の財産であろうが、遺産であり財産です。

長男と長女が保証人になっていないという条件であれば、「何か1つでも相続しない限り借金を相続する必要はありません。

ですが、この場合、祭祀の相続は遺産(負の財産)相続とは切り離して考えられます。

“信教の自由”が適用されるのです。「借金の相続で信仰の自由が奪われる」というのは憲法に反していることになります。

ですので、この場合は祭祀の相続が出来ます。

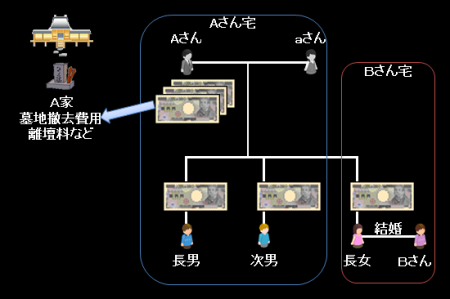

祭祀相続を全員が拒んだ場合

この場合、「墓地撤去費用」「未納の護持会費」「未納の墓地管理費」「離壇料」などをすべて、分配前の故人の遺産から支払い、その後遺産を分配することが、兄弟間で揉めずに済む方法です。

葬儀代金もすべて遺産から支払いすることをお勧めします。

墓地を撤去するに当たり、埋葬(納骨)されているお骨をすべて移さなければなりません。この場合、一度埋葬(納骨)をしているため、絶対に墓地(納骨堂)に移さなければなりません。「新しい墓地は誰が契約するのか…」でまた揉める事が考えられます。

家庭裁判所で遺産・祭祀相続の取り決めをしてもらうことが確実です。

(余談) 仏壇は最高の財産だった

お他宗の方でもごく一部の方に、浄土真宗のご門徒の方に多く該当します。

家事や地震などの天災、お家取り潰しなどがあっても「仏壇さえ守れ(持て)ばいい」という言葉を聞いた事はありませんか?

どういう事かと言うと、昔は家を建てる際、家屋と同額の仏壇を入れる事が、当然のように行われていた時期があります。特に、江戸期から戦前までで、特に明治期にこの傾向がありました。

「お家がどうしようもなくなったら仏壇を売り再び交流し買い戻す」その為に行われていました。(現在でも行われています。それに相続税はかかりません))

浄土真宗の本仏壇(金仏壇)と呼ばれる仏壇は“本漆に純金(24金)の金箔”が使われています。また現在(中国産や東南アジア産)とは違いすべて国産品です。(現在でも高額の仏壇は8000万以上のものもありキリがありません)

明治はとある職業の人が多く失業した時期でもあります。

刀職人です。刀の鍔(つば)職人、贈答用の刀の鞘を装飾する沈金職人・螺鈿職人は多く仏壇の職人へと職を変えます。

仏壇の金具や、表扉の飾り、内部の細部に至るまで…

芸術的価値・歴史的価値・宗教的価値などから考えて…今では何億出せば買えるのでしょうか?

ちなみに…

とある有名企業の前会長が、ある家の仏壇(先述の明治期製)を「2億で譲ってくれ」と頼み込み「2億でも(もっと価値があるから)譲れないな」と断る。

という話が寺院と仏壇店では知られている話です。