|

〜祭祀相続〜 祭祀相続という言葉は聞き慣れない言葉だと思われます。 祭祀相続とは相続の1つで法律で定められているのですが、今まで、ごく当たり前のように行われていたのです。 代々寺院とお付き合いがる方は祭祀相続をしていますし、家に仏壇がある(購入した本人以外)方も祭祀相続をしています。お墓も祭祀相続の1つです。 近年、本家分家の付き合いがなくなり、家督制度、長子制度も無くなりました。 このため、遺産相続で揉めるケースが多々あります。 祭祀も遺産であるためある程度ご説明させて頂きます。 祭祀相続は地域の風習・慣習によって微妙に変わります。 ※注意 祭祀相続は民法897条で定められています。 法律は対象者の見方によって捉え方が変わります。 どのような場合でもそうですが、事件で言うならば… 犯人を捕まえるための法律なのか? 加害者を助けるための法律なのか? と言う法の根本的な問題となります。 詳しくは、弁護士、行政書士の方にお問い合わせください。 |

|

|

||

〜祭祀相続とは? 祭祀相続とは、簡単に言いますと「一族、親、の宗教を継ぐ」という事です。 墓地を家屋と考えると、その土地の筆頭者です。 寺院側の判断では、葬儀をする際の施主が次の筆頭者になります。 墓地、仏壇、寺院とのお付き合いには財産とみなされます。 しかし正負どちらの財産にもなります。 継ぎたい人からした場合は正の財産ですし、継ぎたくない人からしたら負の財産となります。 そうした個々の見解の違いなどもあり、祭祀相続をした人が遺産分与の割合が増える傾向があります。 日本では檀家制度の名残から、「祭祀相続を拒むことは、一族から離縁するに等しい事」と解釈される傾向があるようです。

しかし、次男が遺産相続を目当てで祭祀相続を主張し、祭祀を行わなかった場合、訴訟の原因にもなります。 |

||

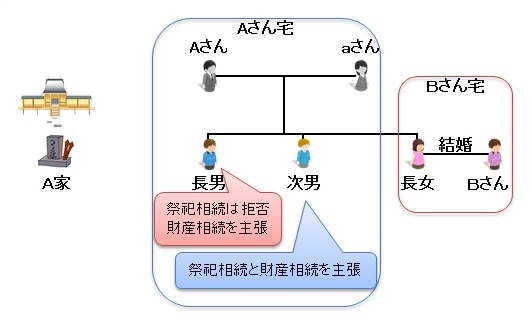

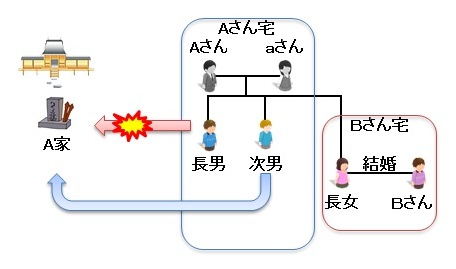

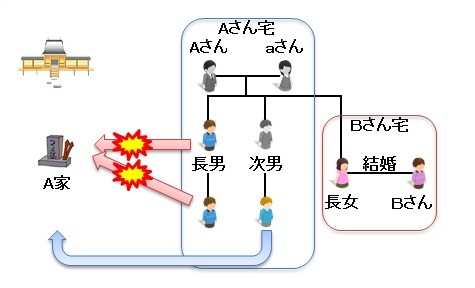

〜長子が祭祀相続を拒んだ場合〜

長男に正当な理由(国外赴任・障害があるなど)の場合は別ですが、長男がA家の墓に入ることを寺院に拒否される事があります。また、寺院が拒否しなくとも、次男が拒否することも可能です。 |

||

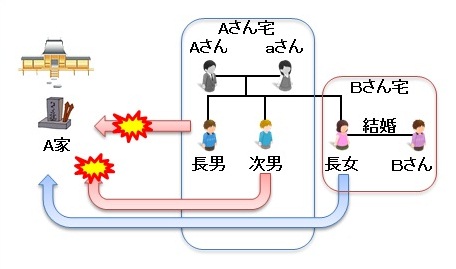

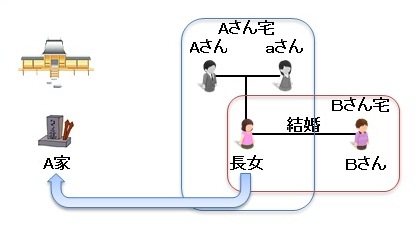

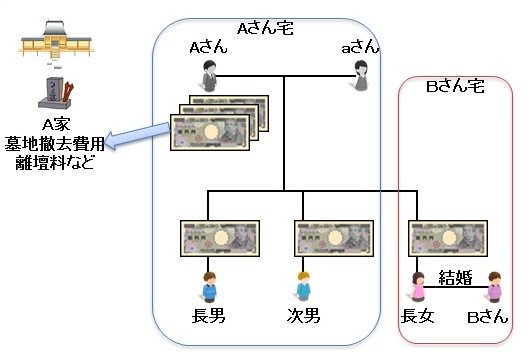

〜男系すべてが祭祀相続を拒んだ場合〜 〜男系のいない家系〜

また、Bさんがその同じ宗派の場合や、Bさんが他宗派でもその宗派に転派するとなると、Bさんが祭祀相続をすることも可能です。 しかし、Bさんが他宗のまま…となると、A家の墓地は後々に無縁になることになります。(B家の子息が継ぐ場合は別) その場合、墓地を更地にして寺院に返却する工事費用を相続時に寺院に支払う必要がある場合があります。 |

||

〜長子系の家系が祭祀相続をせず、次男系が相続する場合〜

次男の子息が「相続する」となった場合は認められます。 墓地は最後の筆頭者から六親等まで相続する権利があります。 あくまでも権利ですので… ・ 護寺(檀信徒・門信徒)会費の未納 ・ 墓地使用料の未納 ・ 法要をしていない ・ 塔婆などを立てていない などの事を怠っていれば権利を主張しても認められません。 |

||

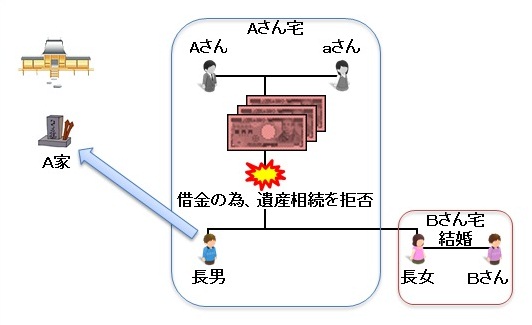

〜遺産が負の財産の際〜

通常、借金も遺産になり、家屋、敷地などAさん名義の遺産を全て放棄すれば、借金はAさんだけで終わり、長男・長女共に関係がなくなります。(保証人などの場合は別) 仏壇・墓地なども本来は財産になるのですが、これらは手放す事無く相続が可能です。 祭祀を相続しない場合… 長男と長女で墓地撤去費、離壇料などを分担して支払うことになります。 |

||

〜全員が祭祀相続を拒んだ場合〜

葬儀の費用も祭祀事になりますので葬祭費も遺産から…という事となります。 |